原摩利彥談電影《國寶》配樂:「最重要的,就是要聚焦在哪裡、聚焦在誰。」

官方介紹文:

日本歌舞伎文化傳世美學,橫跨半世紀的壯闊史詩 《國寶》改編自芥川獎作家吉田修一的生涯代表作。故事講述出身黑道家庭的喜久雄(吉澤亮 飾),在父親意外身亡後,被歌舞伎名門花井半二郎(渡邊謙 飾)收留,自此踏入華麗卻殘酷的歌舞伎殿堂。天賦異稟的喜久雄與花井家繼承人俊介(橫濱流星 飾)情同手足,卻成為彼此的勁敵。出身截然不同的兩名少年,將青春與熱情全然奉獻於舞台。最終,誰能登上人間國寶的王座?

關於電影 About Movie

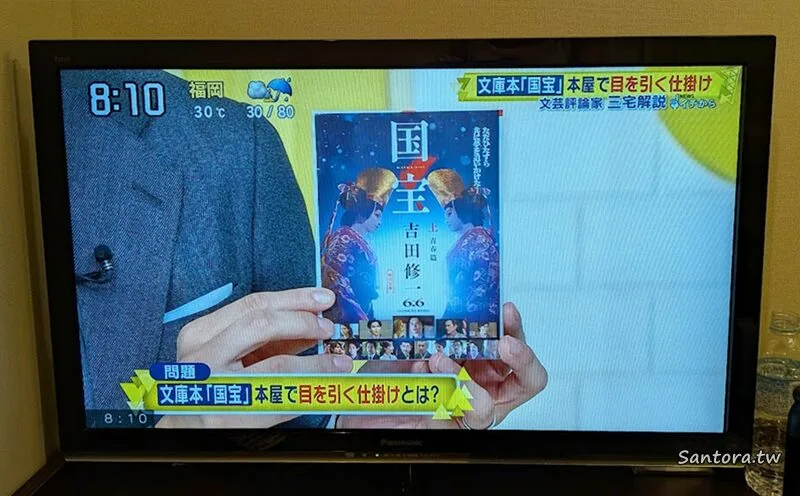

原聲帶封面其實是這張吉澤亮。

他本人也曾經被封為「國寶級帥哥」,但比起他正在塗目張,那與標題相呼應的一抹紅,個人更喜歡演出「二人道成寺」時兩人對望的視覺,有更正視對方的意境,所以主圖私心用了它。小說一直在重版,文庫本的雙封面設計,外層也是選用這張作為電影款書封(之前的電影款也是單人的吉澤亮)。

電影改編自吉田修一的同名小說,由李相日導演執導,故事橫跨數十年,描寫兩個青年在歌舞伎世界裡,他們一個身於黑道家庭,卻在偶然的狀況下被歌舞伎名家收為養子,雖然天賦異秉但特殊的背景讓他在求藝之路上看盡冷暖吃盡苦頭。另一個則出身名門備受禮遇,卻不得不正視因才華二字帶來的迷惘與壓力。

兩人既是朋友,也是競爭者,一邊追求著藝術的極致,一邊被命運推著前行,透過他們之間的拉扯,看著「表演」如何吞噬跟成就一個人,電影內比較顯現的是慾望、自我跟藝術,原本書中那種兩人各自「被舞台選上」沒「沒被選上」的心境,還有喜久雄努力追趕卻贏不了血統的強烈無力感,電影雖有保留部分但淡化不少。

改編電影會遇到的最大問題,就是會被拿來跟原作比較。先看小說的人對於故事已經有一個完整輪廓在心中,觀看電影時會一直被那些「被落下的部份」打斷,很像以為走在平坦的路上卻不時出現絆腳的小石,不至於踉蹌但就是不順,頻頻會有一種「嗯?」「嗯~」的情緒干擾。

的確,小說將人物的心境都刻劃的很深刻,不管是喜久雄還是俊介,讀者都清楚知道他們各自的辛苦與心酸,沒辦法特別去同情或支持誰:喜久雄進入演藝圈拍戲被霸凌負重吞下,或是為了立花家扛下龐大債務這些不為外人道的沉重,都是我覺得成就他這個人物的一部分,他的確有想勝過血統的慾望,但他付出的努力跟淚水也沒有比較少。俊介則是讓人很揪心在自己的父親沒有選擇自己代演後,那種雖然不甘心但又想為了喜久雄打氣的矛盾,原本也很期待他從鄉下回歸時的貓怪表演,沒想到電影用了短短幾秒就讓他重新回到舞台上了。

所以,把電影跟小說當做兩部不同的作品來看,就什麼都解決了。

如果可以在觀看電影之後再去讀小說就更棒了。看那些在強調「技」的電影中被刪去的旁枝被插回,每個人物的情感跟故事都不遑多讓地精采,加上電影幫忙製造的視覺印象,閱讀起來更有畫面。

《国宝》並不是一部需要懂歌舞伎或音樂才能欣賞的作品,它除了談「人如何被自己最愛的東西吞噬」外,也談才能、命運、跟孤獨。雖然說電影無法補足原作很多細節,讓每個人物的刻劃不夠深刻,有時還會搞不清楚發生什麼事情,但畫面的張力跟音樂餘韻的震撼力卻是讀小說時比較難想像的,畢竟不是日本人,對日本的文化了解不夠深刻,對歌舞伎的世界更是陌生,光閱讀小說的文字我並沒辦法想像「曽根崎心中」跟「二人藤娘」是怎樣的演出,電影讓許多跟我一樣不明白的人,也能對那個美麗的世界有了一點認識。

看電影之前,音樂只是音樂,看過電影後,音樂變成了畫面,那些細微的弦聲與長音,像是在每場演出結束後,仍迴盪在劇場深處的聲音。

※ 《国宝》的音樂範圍很廣,我們對全劇靈魂歌舞伎是門外漢,所以僅會筆記看過資料中有關於原摩利彥配樂的部分。

關於原摩利彥 Hara Marihiko

為這部電影譜曲的,是來自京都的作曲家 原摩利彥(Hara Marihiko)。

他曾為《流浪之月》創作音樂,這次再度與李相日導演合作,挑戰的是更廣闊、也更細膩的人性題材。

原畢業自京都大學教育學部。他以「靜謐中的力量」為核心,去創作以鋼琴為主的室內樂,並結合現場錄音與電子音的聲響作品。發表的專輯包括融入笙與薩塔爾琴等樂器、追求聲響共存的《PASSION》,以及節奏取向的《ALL PEOPLE IS NICE》。

音樂,也是一場演出

但音樂的誕生一直都不浪漫。

原摩利彥在劇本完成前,就一邊閱讀原著一邊在模糊想像音樂的輪廓了。且這次拍攝的地點又多集中在他居住的城市京都,所以他就到南座、上七軒與攝影棚現場參觀去汲取靈感,在親眼見到拍攝襲名儀式、跳〈鷺娘〉的場景、以及俊介暫時消失的橋段等重要片段後,他從中獲得了更多想法,也才逐步發展出聲音素描(sound sketch)。

真正開始作曲,反而是在看過粗剪的影片後。

以前原跟李導在《流浪之月》合作時,導演就跟他說過讓他銘記至今的一句話:「不要在影像上塞太多音樂。」很多過去學到的事情,這次又特別被拿出來交代。

也不知道是不是擔心,李相日導演與製作人中間多次跑到原摩利彥的工作室,動不動就來個從白天到深夜的合宿。果然原一開始就在主題旋律卡關了,但因為導演就在一旁等待,對作曲家來說,可以直接跟導演對談並邊討論怎麼把音樂具象化,並當下可以得到回應這件事情,是非常安心的合作方式。

最後主題旋律方向,是原向導演提案了一個音色的概念:「在開頭與結尾的主題曲中使用特殊音色的維奧爾琴。」因為他想把那種短促上升的聲音,當做是「舞台上某個未知存在」的象徵。會這樣做,是來自以前在製作野田秀樹先生的新作歌舞伎《野田版 桜の森の満開の下》音樂的奇妙體驗,據說當時在進行音響測試的他,突然感受感覺到身體沉重地像被往下拉,後來有人跟他說,那就是「歌舞伎座的洗禮」。

在作曲的過程中,因為突然想起了那段奇妙經驗,或許,那種「被劇場天花板上的某個未知存在俯視著」的感覺,正好與喜久雄逐漸被附身的狀態相通吧。於是他就以歌舞伎誕生時期在歐洲演奏的樂器維奧爾琴的聲音為素材,經過加工處理,成為一個起點後,才能進一步構思前面提到的主題旋律。

李導一開始就直白切入:「我想讓音樂不只代表喜久雄,也要包含他身邊所有人的命運。」所以整部電影的配樂以兩條主要旋律為軸,像兩條人生的線:一條屬於喜久雄,一條屬於俊介。喜久雄少年時代的旋律節奏明快,有一種速度感,像是還帶著一點衝動;隨著年齡與心境變化,音樂也變得開始情緒化,到了後半段,樂器編制也隨之擴大,用音樂象徵喜久雄與他周遭的人的命運與情感交織成的混沌聲響。

電影的最後一場〈鷺娘〉,是整部作品的高潮,導演對原說:「就算是混沌,也不要失去美。」

所以原在創作這段時特別注意這一點,亦即不忘記在那份「美」的背後,潛藏著人類濃烈又糾結的慾望這件事。他牢記著之前導演的提醒:不要只是單純地「為畫面加音樂」,他明確地知道自己需要安排—「這一刻,音樂該聚焦在哪裡?該聚焦於誰?」

於是音樂在那段場景中展現出極高的張力:既有如暴風般的交錯旋律,也有細微、幾乎聽不見的靜默,那是舞台、人生與靈魂的混雜聲響。既華麗又痛苦,既破碎又美麗——正如這部電影的主題。

音樂演出者 Musicians

● 小提琴獨奏:須原杏

● 第一小提琴:須原杏、花井悠希、伊藤彩、奈須田弦、山本大将、河邊佑里、高橋和葉、白須今、中島優紀、佐藤帆乃佳

● 第二小提琴:銘苅麻野、地行美穂、山本理紗、新井桃子、荒井桃子、和泉晶子、加藤由晃、山田拓斗

● 中提琴:角谷奈緒子、中田裕一、村田泰子、大辻ひろの、世川すみれ、秀岡悠汰

● 大提琴獨奏:多井智紀

● 大提琴:多井智紀、関口将史、古川淑惠、河口ユイコ、吉良都、渡邉雅弦

● 低音提琴獨奏:千葉広樹

● 低音提琴:千葉広樹、米光椋

● 尺八:工藤煉山

● 桑圖爾:岩崎和音

● 維奧爾琴:多井智紀

● 電吉他:Polar M

● 魯特琴:多井智紀

專輯曲目 List

01. Catastrophe

02. 国宝メインテーマ

03. 新世界

04. 万菊 I

05. 白亜

06. 開花

07. 夜明け

08. 白夜

09. Fons

10. 契約 I

11. 継承

12. 襲名前夜

13. 幕

14. 契約 II

15. 欲望

16. 幻影

17. 万菊 II

18. 一対の宝玉

19. 永い夜 I

20. 永い夜 II

21. 微光

22. Vida

23. 鷺娘

24. 国宝

25. 域

26. Luminance