坂東祐大的音樂實驗遊樂場《大豆田永久子與三個前夫》

Towako’s Diary [ and more ] 封面

音樂與戲劇的搭配

對音樂細節的堅持

在前一篇《大豆田永久子與三個前夫》,挑選了一些喜歡的歌曲跟大家分享。當初在寫部作品介紹時,其實一開始它們是同一篇的,洋洋灑灑不小心就寫了三千字,還被其他老虎們酸說:「你是在寫論文?還是樂曲分析?」說真的還真沒想那麼多,就很想一股腦地把聽到的感受寫下來(沒錯,我就是任性)。

內容或許不太討喜,但如果有興趣多瞭解一些作曲家的設計巧思,歡迎捧場往下看囉!若覺得內容超載了,單純輕鬆欣賞音樂也不錯,直接前往串流的區塊吧!

每一集的開頭,伊藤莎莉中低音且富有磁性的旁白,語速很快的敘述本週大豆田發生的各種事蹟,在敘述接近尾聲時,會搭配著一段管絃樂,像是在好萊塢懷舊經典的喜劇電影中會出現的音樂,熱鬧歡騰、大張旗鼓的宣告「這週的故事即將開始!」,接著進入本週劇情。

第一集開場就深深的被拍攝的節奏和風格吸引了,然後等到 opening 序曲音樂一出現,我就知道這番追定了。聽到音樂的第一感受是:「挖塞,這音樂也寫得太好了吧」。至於說好在哪裡,就是一種「這個音樂來真的」,不是平常在看戲劇時,音樂被模組化的感覺(你知道,就是一個音樂工廠生產線出來的那種感覺);而是紮紮實實、用一個個音符堆砌(寫)出來的。

直到認真聽這張原聲帶時,在序曲中聽到「巴松管」(Bassoon)這個樂器的聲音出現時,大概八、九成可以確定,這位作曲家可能是科班作曲出身的。主觀的個人判斷是,比較少會在戲劇配樂中使用到巴松管這個樂器,但古典音樂倒是相當常見。

當巴松管用輕巧的點舌技巧,連吐演奏出 solo 的旋律片段時,我也被這個樂句給吸引了!十分確信這個音色和演奏法,一定要由真實樂器來演奏。而其他的樂器也在作曲家的音樂設計下,都有輪流出場吟唱自己音色的機會,而且,樂器之間樂句的銜接是非常縝密的,聲音的堆疊也很有層次。

在樂器音色的處理上,坂東桑也不會讓同一種樂器的音色衝到底,他會盡可能發揮樂器的「極限」……。例如小提琴前一句用斷奏演奏,下一句馬上變成撥奏;或者是讓三種樂器非常快速的接力演奏同一個樂句(例如長笛 + 單簧管 + 雙簧管) (翻譯蒟蒻:想像一句話讓 A、B、C 三個人來講,語句銜接時不能斷,是 A + B + C ,不能換氣,沒有逗點)。

聽到這些細膩的處理,我只能說:「樂團辛苦了。」坂東自己也承認,要不是有 Ensemble Fove 這個樂團讓他玩這些聲音組合實驗,他大概會被討厭吧。因為在錄音現場他會有很多細微的演奏要求,這是需要一個真的樂團配合,才能實現他在樂譜上的想像。

image source : flickr

作曲家 – 坂東祐大,1991年生,僅31歲的年輕作曲家。東京藝術大學,主修現代音樂、古典音樂、劇伴音樂。在瞭解他的主修背景後,就不難理解何以大豆田這張專輯顯得如此獨特且具有品味。就如前面所提到的,這張音樂聽起來像是「寫」出來而非「舖」出來。

在現今音樂創作相較於過去來得更容易實現的今天,不少音樂創作是在 DTM 上實現的(Desktop Music 的簡稱);也就是在電腦上完成所有的音樂製作工作。DTM 的特性是,能在電腦上反覆錄製及修改,未必要先出樂譜才能進行錄製。傳統的作曲方式及科班訓練,則是先在五線譜上先構建音樂,且在記譜法上也要詳實紀載,再交由真實的樂團或樂器來演奏。這兩種不同型態的音樂創作方式沒有對錯之分,只能說實踐及產出的方式不同而已(時代不同也是原因之一)。

下面這個影片能大致瞭解 DTM 的製作流程,這也是現在俗稱的「宅錄」,只要有一些基本設備、軟體,就有辦法先在電腦上出一個音樂的草樣。要改什麼和弦或節奏,跟處理文書作業一樣,Ctrl + C 、Ctrl + V 複製貼上,不滿意就刪掉重錄,音樂創作更容易實現了。岔個題,編曲家白戶佑輔這系列的影片有三支,每一支都超過一個小時,跳著看就可以了,看完可以大致瞭解 DTM 的製作流程,最後的成品還蠻好聽的喔!

一首歌說完全部的故事

回到大豆田的音樂上,整張音樂草聽之下,不知道你是否會有這樣的感受?每一首樂曲彼此之間似乎都有相似與不相似之處,曲和曲之中好像又有些關聯性?

這個微妙的關聯,在於整張作品設計了幾個主要的「旋律主題動機」來貫穿;幾乎這整張專輯的樂曲,都圍繞著這些旋律動機來創作,透過運用不同的樂器編制、樂曲風格,來呈現戲劇中不同的角色個性、或是景場氣氛。而整張專輯的樂曲動機,其實在「Mameo Overture:”My Dear Exes”」這首序曲中全部揭露了,只是曲子速度走的很快,不容易發現。

一般戲劇音樂的製作,風格是事先搭建的,再應用到戲劇中;但大豆田這部作品,據坂東的敘述,音樂製作的方法比較接近電影,且本劇製作也給予音樂相當大的發揮空間,容許戲劇拍攝中還能修改音樂。最初靠著編劇坂元裕二提供的 10 頁人物角色設定草稿,閱讀後再為每個場景或人物製作音樂。

所以在專輯中,會聽到有些旋律主題雖然一樣,但是在不同的情境下會有不一樣的面貌。這也呼應大豆田的戲劇編排模式,雖然說是以週記形式來呈現日復一日的生活,但會因著遇到的人事物不同,總會為一層不變的日常生活帶來些許的變化。

而坂東將這樣細微的變化放在音樂中,這也反映在他的曲目標題上,例如第 5 首 Morning – Variation Theme(變奏主題), 以這個主題就寫了六個變奏,分別對應不同的情境。其中有一個變奏版本還用上了直笛這個樂器,故意吹奏的五音不全,只要劇中有一些很冏的情境,就會用上這段音樂,滑稽到讓人笑噴。

我個人的私心愛曲之一是這首《 Falling in Love 》,不為什麼,只因為旋律裡面藏了一段有點「德布西」的印象樂派風格旋律,這在戲劇裡面真的不常見,那段旋律就讓我醉了(大約 1 分 30 秒處開始)。下面也放了一首德布西很有名的鋼琴小品「棕髮少女」,大家可以聽聽看德布西的風格,他的音樂向來很有畫面。

曲目命名其是想偷渡古典樂的概念吧?

在曲目標題上的巧思除了上面提到的「變奏曲」(Variation),整體瀏覽的時候,會覺得坂東真的是很想推廣古典音樂的概念耶!在曲目的命名上,很多標題都使用古典音樂中泛用的曲式名稱;我並不是指那首樂曲就遵循古典音樂的創作手法,而是借用曲式形式上的概念 。舉幾個例子:

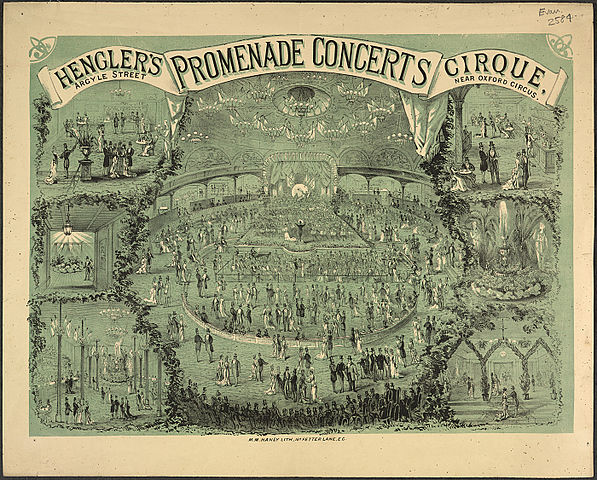

第 1 首 – Ils parlent de moi (Promenade Ver.) :

Promenade 源自於 18、19 世紀 Promenade concerto,或稱散步音樂會,亦即可以邊散步邊欣賞音樂的形式。這首正好配合在第一集一開頭大豆田早晨的行程,做廣播體操、漫步街頭、買麵包…等等。

第 2 首 – ♭Tuning Up :

Tuning Up 是「調音」的意思,若有去欣賞過管弦樂團的讀者,或許會知道在樂團正式表演前都要有一個調音的動作,會由雙簧管先起一個 A 的音,接著各個樂器依照這個音高去調音,然後指揮進場,開始進入正式音樂演奏。

調音的目的是為了校準音高,但是在大豆田的這首 Tuning Up ,卻用了很多奇特的音色,甚至帶有不協調或沒有調性的旋律,就這麼慌慌張張的銜接到第 3 首 – Mameo Overture。和戲劇搭配起來,這種慌張感會給人一種「欸欸,還沒準備好就要開演了嗎?」的感覺。想像舞台的布幕就要拉起了,結果演員在後台衣服鞋子還沒穿好的那種緊張感?

第 3 首 – Mameo Overture:

Overture ,中文稱為「序曲」,是指古典歌劇在開演前演奏的短曲,是開場音樂的概念。有時會在音樂內容中,預示該戲劇作品的故事情節;但也有獨立的「音樂會序曲」。

第 5 首 – Morning – Variation Theme:

Variation 是「變奏曲」的意思。坂東以第 5 首「Morning」為主題,發展出 6 首變奏曲,分別出現第 4、12、14、17、22、27 首,這部分上面有提過就不再贅述。莫札特創作的知名古典樂曲 – 「小星星變奏曲」就是這樣的曲式(其實小星星不是小星星,大家可以去 wiki 一下)。

第 7 首 – Waltz of Kataro :

Waltz 又名「華爾滋」或「圓舞曲」,是一種三拍子的曲式,分別出現在第 7 和 26 首。華爾滋原本就是設計來跳舞用的音樂,著名的音樂家有小約翰.史特勞斯,他的「藍色多瑙河」就是蠻膾炙人口的作品(但我不太愛就是了),反而腦中浮現的是這一首?(須王環中毒太深)這首也是很標準的華爾滋哦!

第 24、25 首 – From Ristorante “OPERETTA”

「OPERETTA」是第一任前夫-田中八作開的餐館名字,原文的意思是「輕歌劇」,雖然音樂內容跟輕歌劇一點關係都沒有,但還是借用了古典音樂的精神。不知道作曲家和編劇到底是如何達成共識的?

第 2 張第 3 首 – Finale

「Finale」在音樂術語裡是終曲的意思,也就是最後一首歌曲。兩張專輯合起來聽,始於序曲、終於終曲,中間則穿插了多個古典曲式的意義,可以感受到坂東的堅持。

在戲劇中貫徹古典創作的理念

寫了這麼多,坂東祐大真的有這麼了不起嗎?其實若是以正統理論作曲的角度來看,對許多優秀的科班作曲家應該不是問題,這些理論和曲式都深植於專家的心。但坂東讓人佩服的是,他將這樣「寫作」的創作精神,融合到戲劇中,並且恰如其分的使用作曲技巧,這在戲劇中的確是少見的。

坂東沒有因為自己古典樂的背景,因此在創作上侷限於「古典樂」的範疇,他對於音樂本身採取的,是較為開放的態度。他本人在某次專訪中表示,不論古典樂是被單純視為古典樂,抑或是和現代音樂的結合、和戲劇的結合,都不失為是一個讓大眾認識古典樂的入口。

或許是這樣的開放態度,這張專輯合作的藝術家陣容之堅強,也相當值得關注,在戲劇音樂的創作中也屬少見。有機會 Part 3 再介紹囉 !

串流 Streaming

您好

很喜歡這張的配樂,正想查詢相關音樂的介紹,所以找到這個網站真是太好了!!!!!

您有提到序曲中聽到「巴松管」(Bassoon),請問是 Mameo Overture這首曲目中出現的嗎?

沒錯!在Mameo Overture約45秒的地方唷~